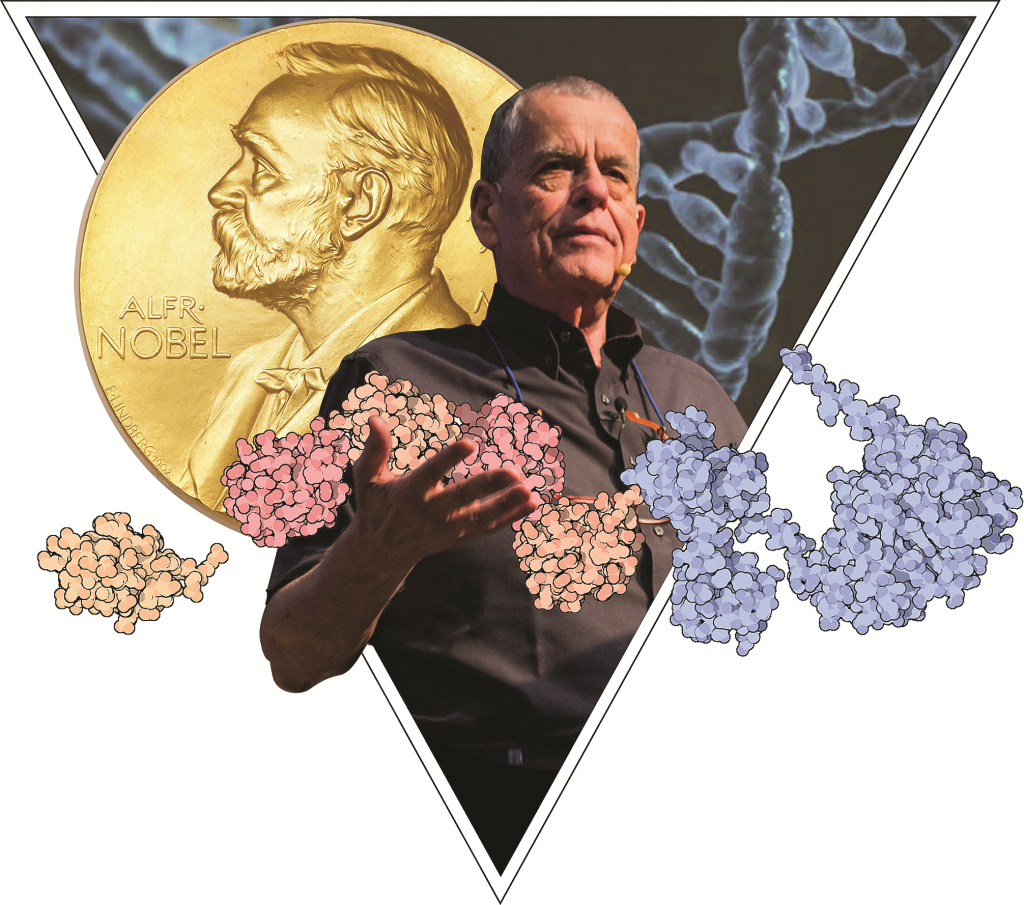

Prêmio Nobel, Aaron Ciechanover fala sobre a trajetória de pesquisador e os desafios da Ciência

Por Daniel Miyazato

“Meu pai costumava me dizer que as pessoas não têm permissão para andar sobre a Terra, por setenta, oitenta anos, sem deixar algum legado. Não podemos desperdiçar nossas vidas. Acredito que atendi ao desejo dele”, conta Aaron Ciechanover, um dos três laureados do Prêmio Nobel de Química de 2004. O professor honorário da faculdade de medicina de Technion (Instituto Israelense de Tecnologia) veio à Faculdade de Medicina da USP, na última quarta-feira (09), para inspirar jovens pesquisadores e mostrar suas perspectivas para o futuro da ciência. O evento é parte do Nobel Prize Inspiration Initiative, programa que leva laureados a centros acadêmicos de todo o mundo.

A descoberta do sistema de ubiquitina foi o que concedeu a Ciechanover e a seus dois colegas, Avram Hershko e Irwin A. Rose, o tão famoso prêmio. Trata-se de um mecanismo molecular de degradação de proteínas velhas ou desnecessárias ao corpo. A pesquisa começou na década de 1980 e se comprovou muito relevante, pois este processo está diretamente ligado ao câncer e a doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Estes estudos são, atualmente, a plataforma de desenvolvimento de diversos medicamentos.

O JC perguntou ao senhor de olhos fundos e semblante severo qual a sensação de saber que seu trabalho salvou inúmeras vidas. “Quando eu era médico, tratava um paciente de cada vez. Na bioquímica, é como se eu tratasse milhões, mesmo que eu não os veja pessoalmente. Tudo isso me dá um profundo sentimento de recompensa”, diz em tom confessional. Sobre o significado do Prêmio Nobel para sua carreira, o professor foi enfático ao dizer que não foi sua maior conquista. Para ele, trata-se de um reconhecimento importante, mas a descoberta da ubiquitina foi seu grande êxito. “É preciso ser louco para acreditar que um dia vai conseguir um Nobel. Certamente, não foi isso que me motivou a passar 40 anos no laboratório. Tive a sorte de conseguir um no final, mas o principal é a contribuição para sociedade.”

A paixão de Aaron Ciechanover pela biologia começou na infância, em Haifa, cidade costeira de Israel. Ele lembra de secar flores entre as folhas do pesado Talmude babilônico de seu irmão mais velho. Ao final de seu ensino médio, o futuro ganhador do Nobel decidiu ingressar no curso de medicina, na esperança de entender os mecanismos biológicos. Naquela época, o jovem pesquisador via com insatisfação o caráter predominantemente descritivo da biologia. Mal sabia ele que os estudos da medicina também não chegavam muito além das descrições.

“Meu desconforto com a medicina foi o que me levou à pesquisa científica. Percebi que estava em um mundo onde eu não entendia o que estava fazendo, como as doenças se desenvolvem. Disse a mim mesmo que eu precisava ir aos níveis moleculares”, lembra Ciechanover. “Somente nos anos 2000, quando o genoma humano foi revelado, começamos a entender os mecanismos interiores e porque pacientes diferentes têm sintomas diversos para uma mesma doença. Quando eu era estudante de medicina, aprendíamos sobre os sintomas. Como se a doença fosse seus sintomas. Agora olhamos para as moléculas, para as causas das enfermidades.”

Ciechanover pondera que os estudos de genética abriram muitos horizontes e trouxeram também novos desafios. Ele enfatiza que os tratamentos no futuro serão personalizados, pois teremos a sequência de genes de cada paciente à disposição. “O primeiro sequenciamento foi publicado na revista Nature em abril de 2000. Custou por volta de 100 milhões de dólares e demorou sete anos para se obter as três bilhões de bases que nos fazem quem somos. Hoje, demora de duas a três horas e cerca de dez mil dólares. Em poucos anos, vai custar 100 dólares e será feita numa máquina compacta que qualquer clínico terá na mesa”, vaticina. “É fácil sequenciar o DNA”, relativiza o professor. “São apenas quatro letras de um material não muito resistente.” O desafio, destaca Ciechanover, é lidar com os processos que o DNA determina e criar medicamentos a partir desses estudos. “Nós conhecemos a estrada, mas não estamos nela ainda, porque a indústria farmacêutica está muito para trás. Sabemos bastante sobre mutações, mas não podemos fazer muita coisa”, lamenta.

Quanto ao futuro da medicina, a questão que mais preocupa Ciechanover é o poder de previsibilidade que estará à disposição. “Imagine que em uma tarde, uma pessoa sinta uma pequena dor no peito. Preocupada, ela caminha até um pronto-socorro. Chegando lá, ela faz alguns exames, dentre eles um sequenciamento genético. Mais tarde, o médico se aproxima e fala que a boa notícia é que o paciente não teve um ataque cardíaco, a má é que ele tem uma mutação em determinado gene, tornando-o suscetível a desenvolver Alzheimer”. O cientista israelense ergue os braços em gesto de desconsolo. A anedota ilustra o problema ético em jogo, por um lado a informação é do paciente, por outro, não há nada que ele possa fazer a respeito, pelo menos hoje em dia. Ciechanover acredita que mais à frente teremos como corrigir nossos genes, o que leva a outro dilema, o que acontecerá com os limites do que é considerado doença, uma vez que teremos a capacidade de alterar nossas características em nível molecular? “Tudo isso demanda discussões que escapam a medicina. A sociedade como um todo deve se atentar para essa questão, estamos falando da maior revolução da história da humanidade.”

O pesquisador está interado sobre o contexto da ciência no Brasil. Para ele, o setor de pesquisa sofre cortes de investimento com tanta facilidade, pois a comunidade científica não tem representação, o que torna muito difícil exercer pressão política. E as consequências disso serão percebidas a longo prazo. O laureado adverte que uma vez que os estudos científicos são interrompidos, os danos à pesquisa podem ser irreversíveis. “O Brasil precisa construir uma infraestrutura para pegar o conhecimento e traduzí-lo para a economia. Israel é muito bom nisso. Nós não perdemos oportunidades. Integramos o governo, capitais e a academia. Se há alguma pesquisa que tem potencial de mercado, há investimento. Aqui as instituições não conversam entre si”, critica. Um dos efeitos mais nocivos desse panorama é o desestímulo às gerações mais jovens de ingressar na carreira científica.

Ciechanover vê que existe uma dificuldade muito grande no diálogo entre a ciência e a sociedade, o que pode levar a consequências catastróficas e não poupa crítica aos próprios cientistas. “O dinheiro vem do público, então devemos explicação às pessoas sobre o que estamos fazendo com esses recursos. Essa universidade é paga pelo público, a minha pesquisa foi financiada por dinheiro de impostos. O problema é que a ciência está sob constante ataque. Parte disso, porque ela é complicada, outra parte, porque cientistas, eu devo dizer, não são os melhores em explicar o que fazem. Eles preferem ficar em suas torres de marfim a interagir com o restante da sociedade. O que é um crime na minha opinião, já que estamos perdendo a batalha.”

À luz do crescente debate sobre as fake news, notícias deliberadamente falsas, o Prêmio Nobel admite estar extremamente preocupado. “A guerra é antiga, pense na mudança climática, organismos geneticamente modificados, assuntos que podem determinar nosso futuro. Não vamos sobreviver ao aquecimento global se não tomarmos uma atitude. Trump pode dizer o que quiser, pode até ganhar um Prêmio Nobel de Química, não importa. E se os cientistas não saírem de seus laboratórios e forem à imprensa e conversarem com o público, a sociedade humana estará em perigo e não estaremos mais aqui em cem anos, simplesmente”, fala com determinação. O líder do país norte- -americano já deixou claro sua descrença quanto a veracidade do aquecimento global e seu descaso com questões ambientais. “Vamos destruir o que construímos no último século. Fake news, quaisquer que sejam suas razões, religiosas, industriais, forças conservadoras na sociedade, é a maior ameaça que enfrentamos.”

Com os recentes acontecimentos que se testemunham ao redor do mundo, demonstrações de intolerância que até pouco tempo pareciam tão anacrônicas, a conversa não poderia terminar em uma atmosfera muito otimista. “O mundo já viu algumas grandes extinções. Talvez devêssemos ser extintos e outra geração viria. Talvez devemos nos destruir de tempos em tempos para renascermos. Um ciclo pelo qual precisamos passar. Parece que ficamos entediados com a paz e não sabemos o que fazer com nós mesmos, então começamos a atirar uns nos outros. Não sei, o comportamento humano é mais complexo do que qualquer coisa que já tivemos de lidar. Talvez seja bom demais para nós, não sabemos aproveitar o mundo.”