Assassinato da vereadora no Rio de Janeiro não detém protagonistas como Janeide, pedagoga, funcionária e vizinha da USP, atuante nas favelas da região

Por Mayara Paixão e Rodrigo Brucoli

Há pouco mais de um mês, no dia 14 de março, Marielle Franco, a quinta vereadora mais votada na última eleição municipal do Rio de Janeiro, participava do debate Jovens Negras Movendo as Estruturas. Marielle encerrou sua fala com uma citação da escritora norteamericana Audre Lorde: “Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas.”

Cerca de meia hora depois de sair da Casa das Pretas, onde ocorreu o debate, o carro que levava a vereadora, conduzido por Anderson Gomes, foi alvejado por 13 tiros. Os dois morreram. Dos disparos, quatro atingiram a cabeça da vereadora, e três as costas de seu motorista. Embora a forma como os tiros foram disparados seja indício claro de execução, as investigações ainda não apresentaram nem a causa, nem o culpado pelo crime.

Aquele 14 de março, dia do assassinato da vereadora e do seu motorista, foi de muito trabalho para Janeide de Sousa Silva. Ela não conseguiu acompanhar as notícias nem pela televisão, nem pelo celular. À noite, sua mãe ligou.

— Você está vendo o que está acontecendo? Você está tomando cuidado?

Pouco tempo depois, a irmã:

— Ela morreu, ela era como você, ela era professora. Eles mandaram matar. — falava com a voz alterada, chorando.

— Você está exagerando, eu não estou nesse lugarzão todo não. — dizia Janeide.

A irmã apenas repetia:

— Poderia ter sido você. Poderia ter sido você.

Ativista negra

Janeide, uma das incontáveis Marielles do Brasil, é funcionária da USP, trabalha na Creche e Pré-Escola Central da USP, é moradora do Rio Pequeno, e também atua na comunidade vizinha, São Remo, onde residem seus familiares. Ao lado da irmã, Janete de Sousa Silva, participa da Secretaria de Negras e Negros e Combate ao Racismo do Sintusp, o Sindicato de Trabalhadores da USP, e do coletivo Cláudias, com integrantes do Grajaú, Cachoeira, da São Remo e de Parelheiros.

O nome do coletivo se deve ao caso de Cláudia Ferreira, 38, mulher, negra, baleada na zona Norte do Rio de Janeiro, em 2014. Seu corpo, com pouca roupa e preso ao porta-malas do carro da Polícia Militar, foi arrastado no asfalto por cerca de 250 metros.

Cláudia “foi assassinada pelo Estado. Ela estava indo comprar pão, vestida de maneira simples. Eles a confundiram como uma traficante e a mataram. A gente se reuniu indignada e resolveu fazer alguma coisa. Então o coletivo diz a essas mulheres, que andam de chinelos, vão comprar pão, limpam a casa, que elas são bonitas, não são modelos de traficante”.

O coletivo visita as mulheres, discute política, história e registra fotos que compõem o ensaio “A beleza da mulher negra da e na periferia”. Mesmo atuando em áreas semelhantes àquelas em que Marielle atuava, Janeide não se sente ameaçada, apesar de admitir a necessidade de mais cuidado. “A morte de Marielle é um recado muito bem dado, ela representava a minha luta e a de muitos outros. Não há problema em sentir o medo, em viver o luto, há problema em paralisar”.

“Superei as estatísticas”

De acordo com a campanha Vidas Negras, lançada pela ONU em 2017, no Brasil, sete em cada dez pessoas assassinadas são negras. No período de 2005 a 2015, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes caiu 12% entre os brancos, enquanto para os negros aumentou 18%.

Quando o assunto é a intervenção policial, a realidade também é alarmante. O percentual de negros mortos pela polícia é mais de três vezes superior ao de brancos: 76% contra 22%. Entre jovens, a situação é ainda mais crítica: a cada 23 minutos morre um negro brasileiro entre 15 e 29 anos.

Com as mulheres, não é diferente. Entre 2005 a 2015, a mortalidade de mulheres não-negras diminuiu 7,4%, enquanto entre as negras aumentou 22%. Os dados são do Atlas de Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No próximo Atlas, Marielle fará parte dessas estatísticas.

Janeide continua superando-as: “Tenho mais de 40 anos, entrei na universidade, tenho emprego estável, pago meu aluguel, não tive filhos. Sabe todos os estereótipos que as pessoas falam, ‘vai morrer porque é preto e pobre’? Eu fui saindo desse lugar. Mas minha mãe falou: ‘você ainda não superou nenhuma estatística não, filha. Toma cuidado. Você e sua irmã, mais do que nunca’”.

Marielle é formada em Ciências Sociais pela PUC-RJ com bolsa integral do Programa Universidade para Todos (Prouni), e mestra em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Assim como a vereadora, Janeide também ocupou a academia. Ela é formada em Pedagogia pela PUC-SP, com trabalhos apresentados nos Estados Unidos e na Inglaterra sobre empoderamento de mulheres e educação popular, além publicações em jornais espanhóis.

Pesquisadora em plena atividade, Janeide está atenta às teorias e à vida real, como a família. Seu sobrinho Caio, de dez anos, passa pela portaria da USP quase todos os dias. Recentemente, ele voltava de uma atividade no Projeto Alavanca Brasil, sobre Veterinária, com outros moradores da São Remo. “Estava passando e o policial ficou olhando. Parecia que estava me acusando”. Da próxima vez que passar pelo portão, Caio estará acompanhado pela mãe. “Eu não sei se os policiais são orientados a agir assim”.

A pedagoga lembra que desde muito cedo seus pais cobravam sempre andar com RG, nunca de boné, e mais uma série de recomendações “para a polícia não bater na gente na rua ou levar por engano”.

Intolerância

Marielle tinha 38 anos, a mesma idade de Cláudia Ferreira, inspiradora do coletivo Cláudias, quando foi morta. Se sua morte foi um recado, ele se dirigia a muitas pessoas. Marielle era negra, periférica, LGBT, ativista dos Direitos Humanos e contrária à Intervenção Militar no Rio de Janeiro. “Ela briga muito com o que é dito normalidade, o que é atribuído como valor moral, e não ético. Pelos aspectos da moralidade católica, ela é o demônio em pessoa”.

Para Janeide, os ataques aos grupos tidos como minorias se relacionam especialmente à condição econômica que a população pobre alcançou depois dos dois mandatos de Lula, que aumentaram o salário mínimo, reduziram o desemprego e diminuíram a pobreza.

A morte de Marielle e os ataques aos governos petistas, para ela, estariam vinculados a esse quadro de melhoria de vida dos pobres. “Não é para a gente andar de avião. A galera da favela tem que continuar na favela.”

Segundo Janeide, as políticas públicas para o desenvolvimento da educação não acompanharam o crescimento econômico, e a população passou a acionar mais a polícia, dando-lhe um poder maior. “Você compra um celular, ele é roubado. Vai pedir ajuda a quem? À polícia que vem mata o meu vizinho, talvez tenha sido ele que te assaltou. Há muitas pessoas aplaudindo a ação violenta da polícia por conta de um padrão de consumo que existe agora”, analisa. Assim, desde que os objetos de consumo estejam seguros, a truculência policial seria justificável.

Além disso, o fanatismo e a intolerância crescentes tornaram os espaços de diálogo entre pessoas de classes sociais distintas ainda mais delicado. Hoje, para Janeide, “é muito fácil alguém vir te xingar por uma coisa que você é, como se isso fosse um xingamento”. O quadro político instável, a violência e a impunidade teriam aberto uma porta que tornou o convívio social ainda mais violento. E, quando relacionadas aos grupos considerados minorias, essa violência se torna ainda mais intensa.

A postura agressiva frente aos grupos sociais que eram representados por Marielle é legitimada por figuras políticas como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ou Michel Temer (MDB), presidente do Brasil. “Quando Trump fala que mulher é para ser bonita do lado dos homens, não precisa pensar, porque elas são para uso, ou quando Temer tira toda a mulherada do governo, eles estão apoiando isso. Eles não são pessoas quaisquer. Se eles fazem essas coisas, atestam para o mundo que está liberado, e assim a sociedade vai se tornando mais violenta”, diz Janeide.

Apesar do contexto de violência e intolerância que envolve a morte de Marielle, ela considera que o caso de Marielle não será resolvido. “A impunidade tem histórico, parece que não tem saída. Quer dizer, tem saída, claro, a gente não morreu.” A mobilização, ela afirma, continua: “Enquanto há vida, há luta, há solução”.

Estado violento

Em março deste ano, o relatório Segurança, Justiça e Paz, elaborado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal do México, estabeleceu um ranking com as 50 cidades mais violentas do mundo. Dentre elas, 17 são brasileiras, tornando o Brasil líder de violência, segundo os dados do relatório.

Um dos motivos que levam o país a figurar em um ranking como esse, para Janeide, é a herança escravagista da política de controle da população. “Historicamente, na cidade de São Paulo, a polícia sempre foi muito violenta, porque os escravizados não moravam em uma senzala, como em muitos outros lugares. Eles moravam nas casas, no centro, mas eles eram escravizados e tinham que ir para a casa dos senhores trabalhar. E quem regulava esse trânsito era a polícia local”.

Para ela, atualmente essa herança se traduz na opinião pública, que muitas vezes vê o policial como um herói. Tal perspectiva estaria na base de uma atuação violenta da polícia. Na favela, eles“ chegam dando pezada na porta. Primeiro acham que você é bandido, vasculham a casa, não encontram nada. Vão embora e nem desculpas pedem. Se a polícia faz isso em uma favela, imagina no Rio, com a Intervenção Militar?”, questiona.

Muito além maniqueísmo entre herói e bandido, a violência no Brasil demonstra enorme complexidade. Em 2016, conforme informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve 61,2 mil mortes por assassinato no país, número equivalente às mortes provocadas pela bomba nuclear jogada sobre Nagazaki, em 1945. No que se refere à atuação policial, o número de pessoas mortas por intervenção aumentou 25%, e o número de policiais mortos em serviço ou fora de serviço cresceu 23%.

De acordo com o Anuário, é importante discutir o quanto as questões referentes à segurança pública estão envoltas em um mito, “um fogo cruzado em que matamos e morremos”, uma guerra caracterizada pela luta do bem contra o mal. O Brasil não vive uma situação de guerra. Muitas vezes, os policiais estão submetidos a condições de trabalho difíceis, salários baixos, e à violência que pode levá-los à morte. Por isso, entende-se que esse mito somente oculta a necessidade de se discutirem políticas permanentes de segurança pública.

Questionada sobre o aumento da violência, que está na base tanto da Intervenção Militar no Rio de Janeiro quanto do assassinato de Marielle, Janeide afirma que o Brasil sempre foi violento. “A diferença é que agora não são só as pessoas das favelas, os trabalhadores comuns que estão morrendo, mas também pessoas que ocupam funções de destaque. E agora, com as redes sociais e o poder das mídias, as mortes são mais noticiadas, têm maior visibilidade. Toda hora explodem notícias de uma brutalidade muito grande”.

Equidade

A principal maneira de combater a violência e a desigualdade social, para Janeide, é a consolidação de um Estado que promova igualdade social. Nesse sentido, embora seja crítica ao governo Lula, a pedagoga entende suas políticas como fundamentais: “os presidentes anteriores a ele financiavam a quebra dos bancos, das grandes empresas. Lula resolveu pegar um pedacinho do bolo e financiar a pobreza. Ele provou que existe um outro modelo de política possível”. Quanto à prisão do ex-presidente, ela é categórica: “se ele é corrupto, então prenda. Mas achar que prender o Lula resolve o problema da corrupção, é uma mentira”.

Outro aspecto discutido pela educadora é que, apesar da existência de leis e políticas públicas que visam a diminuir desigualdades, é necessário o fomento de ações para que elas, de fato, sejam aplicadas. É preciso, também, que se discuta o conceito de “equidade”.

“Não falo em igualdade, porque ela é terrível para nós, que fazemos a discussão sobre racismo. Igualdade não é um termo que nos valha. Ainda bem que ela está na Constituição, mas o que vale é equidade”, afirma a pedagoga se referindo à necessidade de adaptar as políticas sociais à realidade de cada grupo. “O vestibular da USP, por exemplo, está lá para todo mundo, é só prestar. Mas é igual para todo mundo? Não. Ainda temos muito que caminhar.”

Seja no caso das cotas ou da lei 11.645, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Indígenas nas escolas, Janeide entende que a políticas destinadas às chamadas minorias são incipientes. “Existe a lei, existem algumas políticas públicas, é bom que elas existam, mas o apoio no sentido da aplicação dessas leis não é o suficiente. Talvez isso se deva ao fato de sermos um país continental, o que dificulta a fiscalização. Mas, se o governo quer, consegue. Então o que falta é decisão política”.

Futuro

O cenário político é apontado por Janeide como essencial para entender a sociedade brasileira. A constrangedora realidade dos números escancara a tarefa árdua de inúmeras ativistas como Marielle: das 51 cadeiras da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, apenas sete são ocupadas por elas. Duas eram negras;com a morte da vereadora do PSOL, sobrou uma.

O panorama no Congresso Nacional não é diferente. Na Câmara dos Deputados, apenas 26% dos parlamentares são mulheres negras, totalizando 11 postos. No Senado, há apenas uma mulher negra entre 80 senadores. Para Janeide, a representatividade nas casas legislativas precisa ser alcançada. O imprescindível é a vontade política. “Se o governo quer, consegue. O que falta é decisão política, decisão de não patrocinar só os bancos, mas patrocinar também os pobres.”

Sobre as eleições presidenciais previstas para outubro, Janeide é enfática: “Não penso em candidatos, mas em projetos. Espero que o projeto iniciado com o PT não chegue ao fim, mesmo que sejam outros partidos. Nenhum outro partido ou grupo que esteve no poder financiou isso para a gente; por isso, eu sinto muito, mas quero isso sim. Só que agora eu quero com educação também, porque vi que sem educação o meu vizinho pode me matar. Quero que todo mundo tenha universidade, que voe, que estude, que possa escolher. As políticas do Lula nos deram oportunidades de fazer escolhas, e isso é importante para uma nação, um povo.”

A luta, explica Janeide, é para que, além das leis, aparatos sociais sejam construídos, implementados e rendam frutos. É preciso, também, ocupar os espaços, com as mulheres, a juventude e a negritude. Para a pedagoga, a vida é sinônimo de luta, e a memória, combustível para a mobilização.

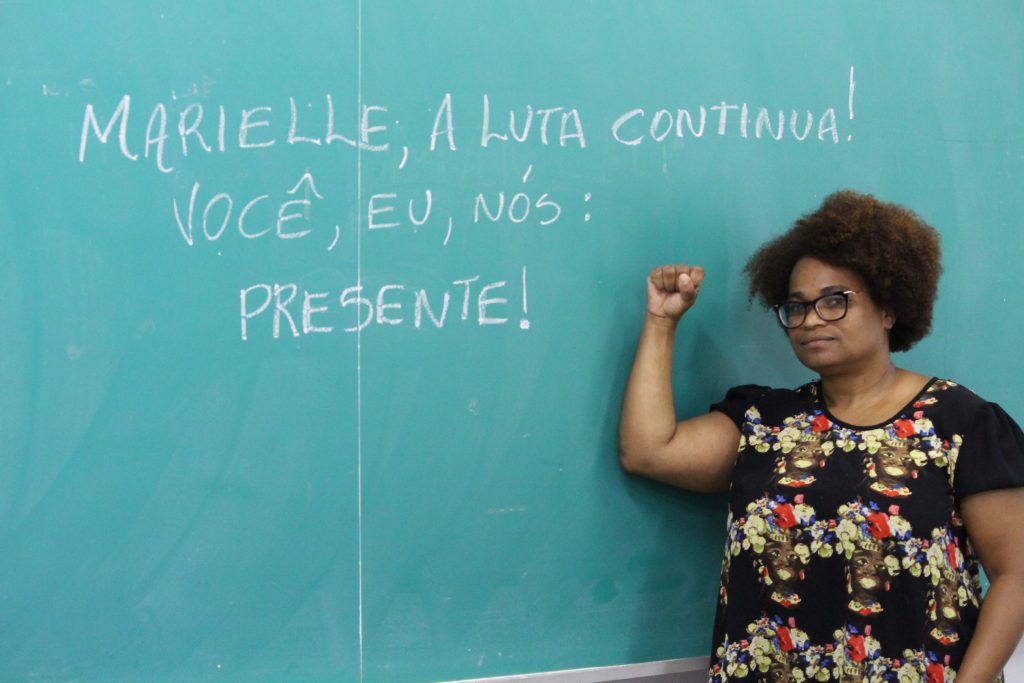

Não à toa, ao pedir para que Janeide escrevesse na lousa, símbolo de seu trabalho como pedagoga, uma frase em homenagem à Marielle, ela não titubeou: “Marielle, a luta continua! Você, eu, nós: presente!”.