Leitura da situação como um “conflito” esconde opressão do Estado israelense em processo histórico de colonização e extermínio na Palestina

![]()

Por Amanda Mazzei e Bruna Irala

Homem palestino em protesto frente a soldado israelense. Foto: Agência Wafa

Homem palestino em protesto frente a soldado israelense. Foto: Agência Wafa

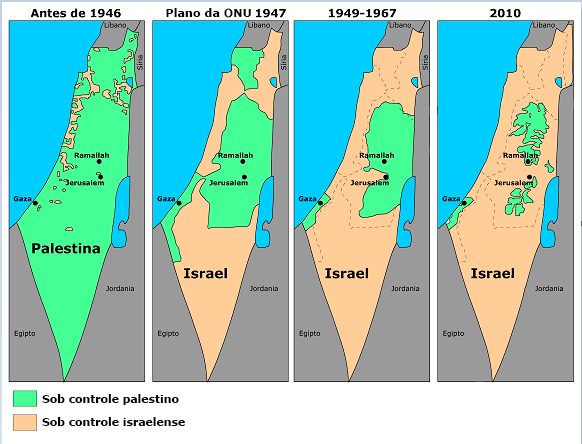

No início do mês passado, os episódios de bombardeios na Faixa de Gaza foram noticiados em diversos veículos como uma “escalada de violência” entre israelenses e palestinos, ou ainda um “conflito” entre Israel e Hamas, muitas vezes apontado como parte de uma “longa guerra” entre dois lados irredutíveis. Essa cobertura tem gerado críticas de cidadãos palestinos, ativistas, jornalistas de diversas nacionalidades e pesquisadores, que consideram que é escolhida uma narrativa que esconde a realidade da região.

“É uma perspectiva que parte do pressuposto de que é um confronto entre duas partes igualmente poderosas, que possuem os mesmos recursos ou que estão em posição de igualdade. Mas, quando estudamos a história desse ‘conflito’, o que vemos é que se trata de um conflito de ordem colonial.” Isabela Agostinelli dos Santos é doutoranda em Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC-SP. Ela explica que se trata de “colonizadores e colonizados, em posições de poder altamente discrepantes e assimétricas”.

Para Agostinelli, a questão não deve ser lida como um confronto ou guerra, e sim um processo histórico de limpeza étnica feita por Israel na região da Palestina.

“O que a Palestina vive desde o fim do século 19, com o avanço do projeto sionista [criação de um Estado étnico judeu na região da Palestina, que já era habitada pelos árabes] de colonização daquele espaço, e que se intensificou em alguns momentos da história, como a criação do Estado de Israel, em 1948, e a ocupação da Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Faixa de Gaza, em 1967, é um processo de limpeza étnica.”

Agostinelli afirma que os esforços coloniais de Israel, baseados no projeto sionista, “significam a expulsão dos palestinos nativos de suas terras para sua substituição – ou, em alguns casos, assimilação – pelos colonos israelenses.”

O historiador israelense Ilan Pappé caracteriza o sionismo como uma ideologia, que tem como projeto a implantação de um Estado judaico exclusivista no território palestino, às custas da população palestina. Como complementa o cientista político Norman Finkelstein, em seu livro Imagem E Realidade Do Conflito Israel-palestina (1995), “o sionismo fundamentava seu direito de preempção [preferência] ao estabelecimento de um Estado judaico na Palestina — um direito que supostamente se sobrepunha às aspirações da população local — no alegado direito do povo judeu àquela terra”.

De acordo com o movimento sionista, os árabes palestinos “mesmo sendo cidadãos e residentes [do território da Palestina] há muito tempo, não eram intrinsecamente ‘dele’”. A presença de não-judeus se não amplamente hostilizada era dispensável, “facilmente se prestando a esquemas favoráveis à transferência de populações — e à sua expulsão”. De forma que o êxodo em massa da população nativa da Palestina em 1948 era visto não como uma tragédia, mas a solução ideal para o conflito.

Acontecimentos recentes na Faixa de Gaza e Sheikh Jarrah

Recentemente estiveram no centro das discussões os bombardeios na Faixa de Gaza, que aconteceram após uma resposta do Hamas (partido político fundado em 1987 que hoje governa Gaza) às ameaças israelenses de despejo a famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro na porção palestina de Jerusalém – o que é considerado crime de guerra pelas leis internacionais – e também a ataques da polícia israelense na Mesquita de Al Aqsa.

No episódio da Mesquita, no dia 10 de maio, palestinos que faziam suas orações no mês sagrado do Ramadã e protestavam contra os despejos em Sheikh Jarrah foram violentamente reprimidos com bombas de gás lacrimogêneo, granadas e balas de borracha disparadas por policiais israelenses, inclusive dentro da mesquita. Cerca de 300 palestinos foram feridos.

Em um ultimato, o Hamas exigiu que Israel retirasse suas forças do complexo de Al Aqsa e de Sheikh Jarrah – vale frisar, territórios palestinos –, o que não aconteceu. O Hamas então disparou dezenas de foguetes contra cidades israelenses, sendo boa parte deles interceptada pelo sistema antimísseis israelense chamado Domo de Ferro.

“Como de costume, a posição israelense frente ao lançamento de foguetes do Hamas foi extremamente desproporcional”. Isabela Agostinelli explica que as forças militares israelenses conduziram uma operação militar em Gaza, bombardeando diversos locais, o que resultou em mais de 250 palestinos mortos, cerca de 1900 feridos e 52 mil deslocados internos.

De acordo com Francirosy Campos Barbosa, antropóloga, docente associada no Departamento de Psicologia FFCLRP/USP, e membro da diretoria do IBRASPAL (Instituto Brasil Palestina), “tudo isso aconteceu e está acontecendo para implementar um projeto colonial racista e perverso que visa remover e desenraizar o povo palestino de sua terra e apagar seus milhares de anos de história e civilização pluralista”. Ela afirma que a questão Israel-Palestina “não pode ser chamada de ‘guerra’, e sim resistência” dos palestinos.

A antropóloga defende que acontece um uso de necropolítica [política que escolhe quem deve viver e quem deve morrer] na Palestina pelo Estado de Israel. “Basta ver o número de mortos no último enfrentamento, em maio de 2021, entre forças completamente desiguais. Mais de 250 palestinos mortos e 12 israelenses.”

Para entender por que os casos constantes de violência na região da Palestina não deveriam ser categorizados como confrontos de uma guerra entre dois lados, é preciso observar o processo histórico que gerou a situação de vulnerabilidade atual dos palestinos, assim como o controle que Israel exerce sobre suas vidas hoje, tanto dentro das fronteiras israelenses quanto nos territórios que ocupa, e até mesmo nas regiões que em tese não estão sob seu comando direto.

Movimento sionista pré-1948: ensaio para a criação de Israel

A ideia de desapropriar árabes palestinos de suas terras para a criação de um Estado exclusivamente judeu nasceu muito antes de 1948, ano da proclamação do Estado de Israel. Na verdade, foi “parte do projeto sionista desde o início do seu empreendimento colonizador, isto é, desde o final do século XIX”, descreve a historiadora Arlene Clemesha em seu artigo Palestina, 1948-2008: 60 Anos de Desenraizamento e Desapropriação.

O Fundo Nacional Judaico, criado em 1901 durante o V Congresso Sionista, foi responsável por financiar a aquisição de terras na Palestina, esvaziadas de seus camponeses, e declará-las propriedades inalienável do povo judeu, em que os postos de trabalhos criados se reservavam a judeus e apenas judeus. Cerca de 6 a 9% da terra do futuro Estado de Israel chegou a ser adquirida dessa forma. Nas palavras de Clemesha, “tratava-se de um boicote deliberado do trabalho árabe, forçando os árabes palestinos a emigrar em busca de trabalho fora das regiões paulatina e progressivamente conquistadas pela Organização Sionista”.

O Mandato Britânico da Palestina — período em que a Palestina foi colônia britânica com a derrota do Império Turco-Otomano na 1º Guerra Mundial —, longe de segurar os impulsos do projeto sionista, permitiu que o empreendimento se mantivesse em rápido crescimento. Ao final dos anos 1930, duas décadas após a Declaração de Balfour (1917), quando a Inglaterra prometeu transformar a Palestina em um lar nacional para judeus, líderes sionistas já desenhavam seu projeto em formas concretas.

Como afirma Agostinelli dos Santos, os motivos que movem esse projeto são de duas dimensões interconectadas: demográfica e geográfica. “O projeto de construção de um Estado etnicamente judeu significa a exclusão ou eliminação dos palestinos, de forma que a demografia se torne majoritariamente ou exclusivamente judia dentro do maior número possível de terras. Aos palestinos, por outro lado, é relegada uma porção ínfima de terra, ou a diáspora”, descreve.

Os ataques e operações terroristas contra os palestinos e suas propriedades começaram a ser praticadas pelas milícias sionistas Haganá, Stern e Irgun, antecessoras do exército israelense, chamado hoje de FDI (Forças de Defesa de Israel), desde o Mandato Britânico. O apoio das milícias às tropas britânicas durante a Revolta Árabe de 1936-39, por exemplo, permitiu a sua contenção e ocasionou a morte de 5.000 palestinos, deixando 10.000 feridos e 5.679 presos.

Em 1937, foi recomendado, pela primeira vez, a partilha da Palestina em dois Estados: um judeu e um árabe. A partilha, proposta pela Real Comissão de Inquérito (Comissão Peel) britânica, considerava a possibilidade de “transferir” a população árabe para fora do território onde seria o futuro Estado judeu. Nessa divisão, 20% da Palestina histórica, incluindo as cidades de Jaffa, Acre, Haifa e Nazaré, seria relegada ao Estado judeu. Enquanto o restante do território, por volta de 70%, permaneceria árabe, a exceção sendo a região em torno de Jerusalém, que continuaria sob o governo do Mandato Britânico.

Apesar de desfavorável às ambições do projeto sionista, a divisão foi respondida positivamente pelos líderes do movimento. Para o empreendimento sionista, a pátria “histórica” do povo judeu incorporava toda a Palestina e nenhum acordo mudaria isso. A partição era, então, vista como um compromisso provisório, útil até que as condições estivessem propícias o suficiente para a plena concretização do objetivo sionista.

De qualquer forma, o espaço geográfico almejado pelo movimento sionista era parte do empreendimento e se alterava conforme as circunstâncias. O objetivo permanecia o mesmo: a criação de um Estado jurídico e étnico exclusivamente judeu na Palestina, onde deveria-se tomar o máximo possível do território palestino, com a menor quantidade possível de palestinos nele.

Nakba: tragédia palestina

“O fato é que pouco se fala da Nakba. Fala-se da violência sofrida por judeus durante a II Guerra Mundial, o que é justo. Mas se você perguntar para população em geral eles não sabem o que foi Nakba (catástrofe), a expulsão dos Palestinos de forma violenta de suas terras, as mortes e destruição de casas e vilas, quase ninguém sabe, porque os livros escolares não tratam desse assunto.” – Francirosy Campos Barbosa

O ano de 1948 representou a concretização do projeto sionista, quando mais de 700 mil palestinos foram expulsos violentamente de suas terras num processo que Pappé define como limpeza étnica: a expulsão à força de um grupo étnico para homogeinizar uma certa região e erradicar de todos os meios possíveis sua história.

No entanto, as condições para a fundação do Estado de Israel foram criadas em 1947, por meio da Resolução 181, quando a Assembleia Geral da ONU dividiu a Palestina Histórica em dois territórios, mas sem a criação do Estado da Palestina. Situação que perdura até os dias de hoje, como descreve a antropóloga Francirosy: “naquela Partilha, os judeus ficaram com 57% das melhores terras palestinas, enquanto que para os legítimos donos da terra restou 43% de terras que incluía os desertos. Sem contar que a população de árabes era três vezes maior que a dos judeus que lá viviam. Com a não aceitação dos palestinos, a expulsão com muita violência foi o caminho encontrado pelos novos habitantes de terras palestinas”.

O processo de limpeza étnica culminou em 1948, mas se iniciou muito antes. Ilan Pappé em seu livro, A limpeza étnica na Palestina, de 2007, demonstra que o que se tornou a guerra de 1948 fez parte, na verdade, de um planejamento demorado e meticuloso de expulsão sistemática do povo palestino de suas terras:

“Em uma fria tarde de quarta-feira, 10 de março de 1948, um grupo de onze homens, líderes sionistas veteranos e jovens oficiais do exército judeu, colocaram os toques finais em um plano para a limpeza étnica da Palestina. Na mesma tarde, despacharam ordens militares às unidades plantadas no terreno, para que se preparassem para a expulsão sistemática dos Palestinos de vastas áreas do país. As ordens continham uma descrição detalhada dos métodos a serem empregados para desalojar à força a população: intimidação em larga escala; cercar e bombardear vilarejos e núcleos populacionais; atear fogo às casas, propriedades e bens; expulsar os moradores; demolir as casas; e, finalmente, plantar minas nos destroços para impedir o retorno dos moradores expulsos. Cada unidade recebeu uma relação específica de vilarejos e bairros que seriam seu alvo, em conformidade com o plano mestre. Denominado Plano D (Dalet em hebraico), esta era a quarta versão, e a final, de planos anteriores mais vagos, delineando o destino da população autóctone da Palestina. Os três planos anteriores tinham descrito apenas vagamente como a liderança sionista pretendia lidar com a presença de tantos palestinos na terra que o movimento nacional judeu queria para si. O quarto e último traçado dizia clara e inconfundivelmente: os palestinos têm que ir”. (Pappe, 2007)

O plano Dalet, financiado pelo Fundo Nacional Judaico, consistiu em um mapeamento meticuloso de todos os vilarejos palestinos, tanto em áreas urbanas quanto rurais, chamado de Arquivos de Vilarejo (Village Files).

Segundo Pappé, os documentos registravam detalhes precisos como localizações topográficas de cada vila, suas vias de acesso, qualidade da terra, fontes de água, principais fontes de renda, composição sociopolítica, filiações religiosas, nomes de seus mukhtar [chefes da vila], sua relação com outros vilarejos, a idade da população masculina (16-50), etc. Além disso, havia também uma categoria que considerava o nível de hostilidade de cada vila em relação ao projeto sionista, determinada pela participação da vila na Revolta Árabe. Uma lista de todas as pessoas envolvidas e as famílias que haviam perdido membros na luta estava incluída.

Desde a primeira versão do plano até a sua concretização, várias atualizações foram feitas, cada uma mais meticulosa do que a outra. Em 1947, os arquivos possuíam uma lista de pessoas procuradas em cada vila para serem mortas assim que as tropas sionistas ocupassem os vilarejos em 1948. Essas pessoas poderiam ter desde envolvimento direto em ações contra o Mandato Britânico, ou contra os sionistas, ou ter alguma conexão com o movimento nacional palestino.

Sem os arquivos de vilarejo, o plano Dalet não teria tido tanto sucesso em sua operação em março de 1948. Mais de 750 mil pessoas foram expulsas, centenas massacradas e cerca de 400 de 500 vilarejos e 11 bairros urbanos foram destruídos pelas tropas judaicas ao final de 1949, a partir das informações dos arquivos.

A guerra árabe-israelense de 1948 tampouco foi uma guerra de forças equivalentes. As tropas enviadas pelos países árabes estavam longe de constituir um grupo coeso. Segundo Clemesha, não havia unidade de objetivos e quase nenhuma coordenação na ação. “Os Estados árabes enviaram apenas forças expedicionárias à Palestina, mantendo o grosso de seus exércitos em casa. Em meados de maio de 1948 o total de tropas árabes, entre regulares e irregulares, operando na Palestina, era inferior a 25.000, enquanto a composição do exército israelense (FDI) ultrapassava 35.000 homens. Em meados de julho, a FDI tinha 65.000 homens em armas, e em dezembro, 96.441. Os exércitos árabes também incrementaram suas tropas, mas jamais chegaram a esse ritmo de crescimento”, explica.

Ao final do conflito, Israel passou a ocupar 78% da Palestina histórica, enquanto a Jordânia e o Egito assumiram o controle respectivamente da área a oeste do rio Jordão e da faixa de terra ao redor de Gaza. O resultado da guerra para os palestinos foi ter de viver sob a legislação de regimes alheios sem direito a seu próprio.

A expulsão e desapropriação de milhares de palestinos começou antes da guerra e não terminou nela. Os palestinos que tiveram suas propriedades confiscadas jamais puderam voltar para suas casas, que foram ou demolidas ou entregues a imigrantes judeus.

Como nota Campos Barbosa, apesar do direito ao retorno de palestinos ter sido reconhecido pela Resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele “nunca foi considerado na prática, ficou apenas nas assinaturas de documentos que não foram validados por Israel”. Hoje, a população de refugiados palestinos passa de 6 milhões. O processo de limpeza étnica, longe de ter se esgotado em 1948, continua a ocorrer no território da Palestina como parte de um projeto colonial de remoção e desenraização do povo palestino de sua terra, apagando também sua história.

Como resultado desse processo histórico, Israel hoje exerce grande controle sobre toda a região da Palestina, e são frequentes as denúncias de crimes de violação de direitos humanos. “Grandes organizações internacionais, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, bem como a organização israelense B’Tselem, utilizaram o vocabulário do apartheid para caracterizar algumas ações de Israel em relação à Palestina e aos palestinos”, diz Agostinelli.

Como Israel exerce controle sobre a vida dos palestinos hoje

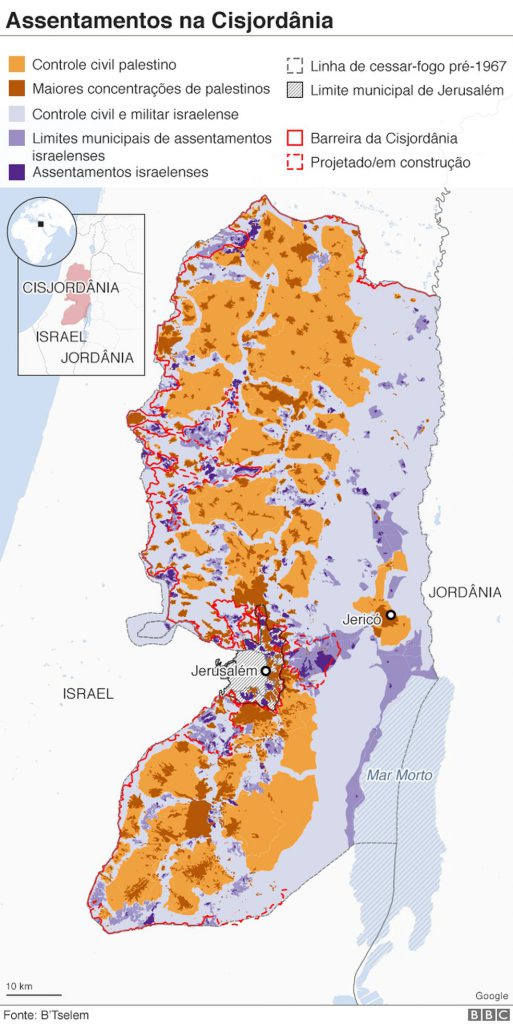

Após 1948, Israel tem forçado sua expansão para além do mapa da partilha de 1947 por meio de guerras, compra de terras e instalação de assentamentos ilegais em território palestino, anexando e ocupando regiões. Vale destacar que os assentamentos dificultam o retorno de refugiados palestinos.

A Palestina ficou fragmentada, entre o território israelense, nas regiões da Faixa de Gaza, administrada pelo partido Hamas, e da Cisjordânia (também chamada de West Bank), administrada em parte pela Autoridade Palestina e em parte por Israel. O governo israelense controla todas as importações para a Cisjordânia e Gaza.

Mapa: Reprodução/ Blog Dmasd

Isabela Agostinelli destaca como essa divisão territorial beneficia Israel e vulnerabiliza palestinos. “Seguindo a lógica do ‘dividir e governar’, hoje as regiões da Palestina se encontram fragmentadas e isoladas entre si, tanto geográfica quanto socialmente, o que dificulta, em certa medida, uma organização política unificada.”

A pesquisadora frisa que apesar de a administração política de Gaza ser feita pelo Hamas, é Israel quem controla todas as fronteiras terrestres da Faixa (à exceção da fronteira ao sul, controlada pelo Egito), os espaços aéreos e marítimos, o fornecimento de água e energia elétrica, “assim como a circulação de tudo o que entra e sai de Gaza, sejam pessoas ou produtos, como alimentos e medicamentos”.

Hyatt Omar, brasileira de origem palestina, é ativista pela causa palestina e faz parte da Sanaúd – Juventude Palestina. Ela conta como Israel restringe a vida dos palestinos: “instalaram 500 checkpoints [postos militares de controle de passagem] em território palestino, então os palestinos não têm livre locomoção em seu próprio território, muitas vezes precisando de autorização para irem de um lado para o outro”. Palestinos relatam perder muitas horas diariamente nas filas dos checkpoints, ter passagens negadas frequentemente, ou sofrer abusos.

A ativista destaca a construção de um muro de 764 km que separa Israel dos territórios palestinos da Cisjordânia, onde estão grandes cidades como Belém e Ramallah. “É um muro ilegal do apartheid, que cerca assentamentos judeus e serve para impossibilitar, muitas vezes, relações entre membros da própria família.” Em 2004, o Tribunal Internacional de Justiça de Haia o declarou ilegal e pediu sua destruição e o pagamento de indenizações aos palestinos, uma vez que corta terras palestinas e isola centenas de milhares de famílias.

Mapa mostra extensão do Muro da Cisjordânia e assentamentos judeus ilegais dentro da Cisjordânia, território parcialmente sob comando da Autoridade Palestina. Mapa: BBC/Reprodução

Mapa mostra extensão do Muro da Cisjordânia e assentamentos judeus ilegais dentro da Cisjordânia, território parcialmente sob comando da Autoridade Palestina. Mapa: BBC/Reprodução

“Os palestinos vivem sob uma ocupação, com a presença de militares israelenses em um território no qual teoricamente Israel não têm jurisdição sobre”, diz Hyatt Omar.

Além das barreiras físicas, existe ainda uma segregação legal. “Os palestinos que vivem em Israel não têm o mesmo status legal de cidadãos e mesmos direitos que têm os judeus, apenas uma espécie de status de residência permanente. Além disso, o acesso a serviços públicos básicos para palestinos é mais precário em relação ao acesso concedido a cidadãos israelenses judeus”, afirma Isabela Agostinelli.

Vale mencionar a Lei do Retorno, aprovada em 1950, que estabelece que qualquer judeu no mundo pode migrar para Israel e obter cidadania, enquanto que os mais de 750 mil palestinos expulsos de suas terras pelas forças sionistas durante a criação de Israel, em um processo chamado de Nakba (“tragédia” em árabe), não receberam o mesmo direito de retorno, nem seus descendentes.

Já nos territórios ocupados por Israel, a pesquisadora também aponta um tratamento diferente para judeus e palestinos. “Falando especialmente da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, os palestinos não têm direito de protesto e liberdade de expressão, conseguir permissão para construir uma casa é extremamente difícil e a circulação para outras partes da Palestina é dificultada.”

Limpeza étnica: continuação de um processo

Para Francirosy Barbosa, o conceito de limpeza étnica pode ser aplicado à questão palestina ainda hoje. “Se olharmos para o processo histórico no qual temos uma população de judeus que não passavam de 5% na Palestina durante o Império Otomano [no século 19], vemos que isso vai sendo modificado com o passar das primeiras décadas do século 20 com a migração para Palestina, que culminou com a Partilha e em seguida com a Nakba (catástrofe) palestina em 1948, marcando a expulsão de mais de 750 mil palestinos de suas casas e terras, num processo ininterrupto que vem acontecendo há 73 anos.”

A ativista Hyatt Omar também adota esta perspectiva, destacando que Israel “se declarou um Estado-nação exclusivo para o povo judeu” e não garante direitos iguais para palestinos e judeus, nem mesmo formalmente. Ela reforça como a própria criação de Israel foi um processo violento. “No sionismo muito se fala a frase ‘uma terra sem povo para um povo sem terra’, mas o problema é que de fato já haviam pessoas naquela terra, e quase 800 mil delas tiveram que ser expulsas para que o estado de Israel fosse criado.”

A antropóloga Francirosy Barbosa afirma que, dentro dos esforços coloniais de limpeza étnica feitos pelo Estado israelense, se pode pode falar também em genocídio, apartheid, “que significa separação, segregação racial”, assim como a necropolítica. “Quando falamos sobre genocídio, nos referimos a ‘genos’ que significa ‘raça, tribo’ e ‘cida’ que significa matar, que é o que acontece no território palestino há mais de 73 anos”.

Isabela Agostinelli acrescenta: “o que se tem é um regime de necropolítica – tanto em relação às operações militares sangrentas de Israel, quanto em relação às violências infraestruturais, que relegam a população de Gaza a um limbo entre vida e morte, pois as possibilidades de desenvolvimento econômico ou até mesmo de uma vida minimamente digna são diminutas.”

“A questão da Palestina é diferente de todas as questões das colônias e entidades racistas. É um desenraizamento de um povo de sua terra natal e sua substituição por invasores colonos sionistas. Isso foi feito pela força, opressão e crimes em massa”, diz Barbosa.

Um exemplo, para Agostinelli, Barbosa e Omar, de como o processo de limpeza étnica ocorre nos dias de hoje, é o caso da vacinação da covid-19. Elogiado frequentemente como um “case de sucesso” na imunização da população israelense, à frente de muitos países ricos, o Estado de Israel não incluiu a Faixa de Gaza e a Cisjordânia em seu plano de vacinação.

“A questão da vacinação de israelenses e palestinos, a meu ver, é um dos exemplos mais claros do apartheid”, diz Agostinelli.

Apesar de leis internacionais definirem que Israel, por manter ocupação sobre as terras palestinas, é responsável por garantir a saúde pública nesses territórios, o Estado alegou não ter “obrigatoriedade” de vacinar palestinos e apenas tomou medidas residuais em relação a isso – fornecendo poucas doses, ou dando direito à vacinação apenas para palestinos não israelenses com visto de trabalho israelense – enquanto prometeu doses a países aliados. “A atitude de Israel perante uma situação sanitária gravíssima só confirma o nosso pensamento de limpeza étnica e extermínio dos palestinos”, defende Barbosa.

“Israel, por ser exemplo na questão de vacinar sua população, novamente conseguiu acobertar o que faz com os palestinos e o que também se nega a fazer, mas por lei é exigido deles. Isso mostra que eles podem mudar a narrativa, mas os fatos mostram o contrário”, diz Hyatt Omar.

Apesar da resistência palestina e das denúncias de todas as atrocidades cometidas pelo Estado Sionista, Israel continua a criar mitos e apagar da mémoria coletiva global e da consciência do mundo a história da terra da Palestina. Mitos que justificam ou encobrem seus crimes, mitos que contam meias verdades ou somente mentiras. Quando Israel se transforma em uma vitrine de vacinação, mas somente de judeus ou quando Israel se blinda de todas as críticas a seus crimes ao equivaler o antissemitismo ao antissionismo, Israel cria mitos. Neste último ponto, indaga Francirosy: “o que significa semitismo? O que significa ser semita? No dicionário etimológico encontro a seguinte definição: semita – indivíduos dos semitas, família etnográfica e linguística originária da Ásia ocidental, e que compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios e os árabes. O nome vem de Sem, um dos filhos de Noé, ancestral do povo semita. Ser antissemita também seria dizer ser contra muçulmanos e cristãos, pois Noé está presente nas três religiões e, portanto, na constituição de todos esses povos.”

Por quererem a exclusividade do semitismo para si, os sionistas usam isso como forma de chantagem e de pressão contra governos e instituições. “Assim, criam uma confusão conceitual, onde ser antissionista, ou seja, contrário aos crimes, à limpeza étnica e o apartheid de Israel contra palestinos, vira uma rejeição aos judeus por serem judeus. Mas é sabido que a luta dos palestinos não é contra judeus, contra as pessoas que são da fé judaica, mas contra os invasores, contra os colonizadores e contra os criminosos israelenses”, conclui.