Arquiteto formado pela FAU, Ari Rocha foi estrela do design automotivo aos 23 anos; após décadas, continua reconhecido

O arquiteto e designer Ari Rocha, formado em 1964 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), atraiu atenções nas últimas décadas por dois motivos: o primeiro foi sua tese de doutorado (“O veículo e a cidade”, 1972, FAUUSP), pioneira da área de design no Brasil. No trabalho, Ari propôs a transformação do sistema de transportes em São Paulo, defendendo, já naquela época, o compartilhamento e uso coletivo de automóveis. A ideia era repensar as relações entre cidade e veículos, dando novos usos aos últimos e priorizando a vida e a presença de pessoas no espaço urbano.

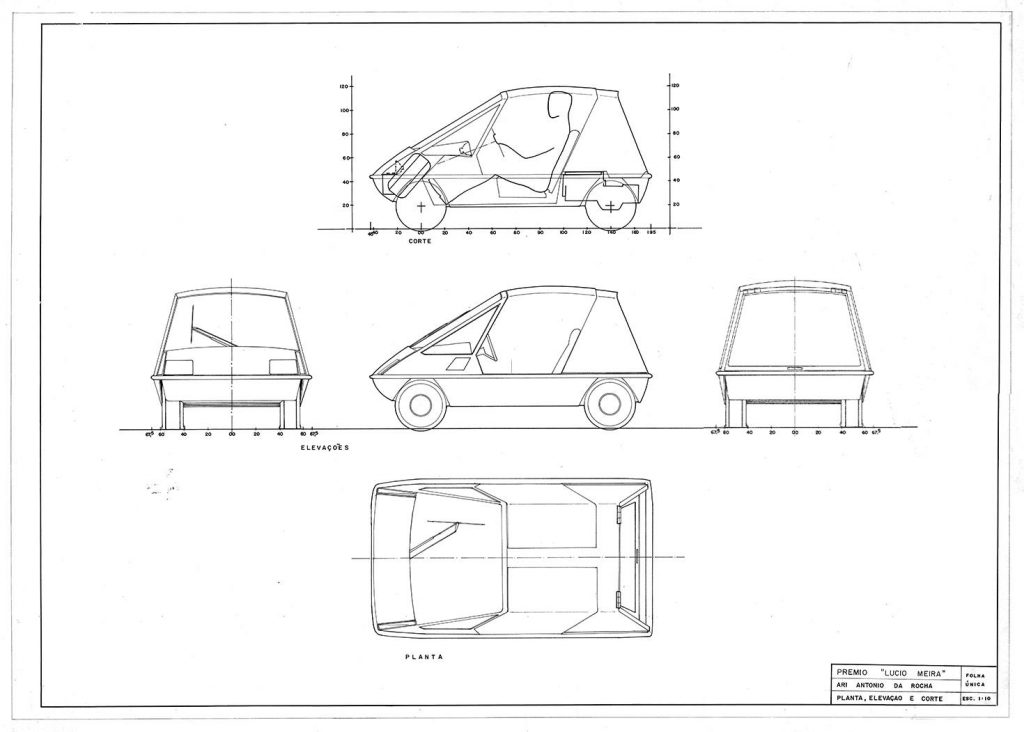

O segundo motivo tem um nome mais famoso: é o Aruanda, o primeiro carro-conceito produzido no Brasil. O veículo, criado em 1965, estabeleceu novos padrões para o design automotivo e rendeu a Ari prêmios nas maiores exposições nacional e internacional de automóveis que existiam na nos anos 1960, como o Salão do Automóvel, paulistano, e o Salão de Turim, na Itália.

Naquela época, os carros já eram grandes, imponentes e centrais no trânsito das cidades. O Aruanda, com formato simples e compacto, diferenciava-se por se integrar ao espaço urbano. Ari havia inovado no formato, no tamanho, no pára-choque e nas portas, adequando o automóvel a nosso uso. Queria facilitar a vida das pessoas. Recém-saído da FAU, tinha apenas 23 anos quando o idealizou.

Passadas décadas, o Aruanda continua com o mesmo impacto: os elementos de segurança e conforto que o veículo trouxe fazem dele inspiração para o design automotivo ainda hoje. Eventualmente, o carro aparece em exposições, salões de automóveis, é tema de palestras e trabalhos universitários e até mesmo surge em produções como do rapper paulistano Criolo. “Mas busco sempre saber um pouco de tudo”, diz Ari. Além do design e dos automóveis, o arquiteto trabalhou com diversos interesses ao longo da carreira.

Aos setenta e cinco anos, Ari é profissional consagrado e consultor nas áreas de design, arquitetura e educação. É avaliador do INEP desde 2003, membro da Academia de Ciências do Rio Grande do Norte e conselheiro na Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED) e na Associação Brasileira de Ensino de Engenharia (ABENGE). Venceu prêmios, morou em três países, pesquisou em quatro universidades, contribuiu para a construção de cursos e centros de pesquisa enquanto professor e, além do Aruanda, teve parte em projetos como o dos trens da linha leste-oeste do Metrô em São Paulo. Em entrevista ao JC, Ari fala de educação, automóveis, do reconhecimento no Salão de Turim e das lembranças da FAU.

JC: Por que “Aruanda”?

Ari Rocha: Primeiro, quis pensar num nome que as pessoas pudessem dizer fora do Brasil. Nosso idioma tem acentos e pronúncias que estrangeiros não conseguem dizer, e, na época, eu já sabia que ia levar o carro ao Salão de Turim. Queria que o nome não tivesse essas armadilhas. Mas também queria um nome muito brasileiro. Que tivesse a ver com a gente, nossa história, nossa cultura. E eu tinha alguma informação sobre o candomblé. “Aruanda” é uma espécie de plano mental, de estado especial em que você se desliga do corpo, sua mente passa a ser predominante. É como se fosse o domínio da matéria pela mente. Achei isso tão bonito, que dei o nome ao carro.

JC: Como surgiu o projeto?

AR: Foi uma das minhas teimosias. Na época da faculdade, discuti com um professor por causa do Plano Prestes Maia, o plano viário de São Paulo. Questionei o plano porque ele nos propunha desapropriar quarteirões inteiros para deixar passar uma avenida. Eles escolhiam um quarteirão importante e as pessoas que moravam ali eram mandadas para longe. Eu disse que não concordava, porque as cidades não deveriam servir aos carros, mas às pessoas. O automóvel é simplesmente um facilitador da nossa locomoção. Nossa vida não pode ser prejudicada para que ele tenha espaço. Então o professor me desafiou a encontrar uma solução diferente.

Meus amigos me ajudaram. Fomos à Av. São João, à Av. Angélica, à Rua da Consolação e à Av. Paulista, e medimos quantas pessoas havia dentro dos carros que passavam por lá. 95% tinham uma pessoa só. Mesmo aqueles carrões enormes, americanos, que pesavam duas toneladas. Por causa disso, comecei a pensar no carro de pequeno porte como um nicho do sistema de transportes da cidade. Já existiam carros pequenos, como o Romiseta, mas eles eram encarados como “carrinhos de brinquedo”. Eu queria integrar um projeto assim ao sistema de transportes geral. Isso é comum hoje em dia, mas, há 50 anos, as pessoas se assustavam com essa ideia. Foi assim que o conceito do Aruanda surgiu.

JC: E o desenho? O que te inspirou a chegar àquele resultado?

AR: Desenho de carro não é inspiração. É técnica. Fiz um curso de aerodinâmica destinada a autoveículos. Com a forma do carro, a gente consegue diminuir a resistência do ar, reduzir o consumo de combustível… Lá fui eu, na perspectiva de entender tudo isso. Aprendi a calcular, a entender quais eram as melhores formas, como diminuir a resistência, e cheguei ao formato de cunha. Uma cunha, por onde o vento passaria, sem se chocar com o carro. Até então, não havia automóveis dessa forma, inclinados.

JC: Em 1965, o Aruanda foi ao Salão de Turim. Como foi o processo?

AR: Fiz o projeto aqui, para o Prêmio Lúcio Meira, do Salão do Automóvel de São Paulo. Em 1964, foi a quarta edição do salão. O júri naquele ano era muito técnico, e o Aruanda acabou ganhando o concurso por unanimidade.

O Mário Fissore, que estava na Vemag, onde eu também estagiava, viu o carro, gostou e me convidou para fazer o Salão de Turim. Eu topei. Fiz alguns sacrifícios para ir, consegui dinheiro extra com o trabalho na Quatro Rodas e no Jornal do Brasil, além de um apoio da Fapesp. No começo de 1965, fui para Itália e, com o Mário, fiz o protótipo do carro em dois meses. Estava no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa.

JC: A recepção foi boa?

AR: Chocou o pessoal. O carro era tão esquisito… Havia sempre gente em volta, e a imprensa divulgou bastante. Eu tinha 40 kg de publicações, pra você ter ideia. Tinha muitas revistas do Japão, revistas da Europa. Na época, a NASA havia lançado a nave Gemini, e um jornal italiano chamou o Aruanda de “Gemini com rodas”. Foi um conjunto de circunstâncias altamente favorável. Me atraiu atenções, gerou convites.

JC: Você já disse, uma vez, que sua maior frustração foi nunca ter conseguido fabricar o Aruanda. Por que isso não aconteceu?

AR: Muita gente dizia: “Puxa, você conseguiu fazer um carro que antecipou o tempo!”. Isso é verdade. Esse carro era muito à frente do tempo. E o questionamento que sempre se fazia era: como as pessoas vão reagir a um carro assim? Será que vão gostar? Será que vão comprar? Não dava para medir a reação do mercado, fazer previsão de venda, porque o Aruanda estava muito distante dos padrões. As pessoas ficavam preocupadas com isso.

Outro problema era a mecânica. Em 1967, estavam criando o Centro Industrial de Aratu, em Salvador, e o pessoal de lá me chamou para fazer o carro. O Banco da Bahia e o Banco do Estado da Bahia iam financiar. Mas nós não tínhamos um motor para o Aruanda. Cheguei a conversar com um cara da Honda, que estava produzindo motores de pequeno porte, e ele até gostou do projeto. Mas queria, em troca, que conseguíssemos autorização do governo para ele trazer mais motos aqui. Não deu.

JC: O protótipo do Aruanda ainda existe? Onde ele está hoje?

AR: Existe, sim. Está numa oficina de um restaurador aqui em São Paulo.

JC: Ao mesmo tempo que é um entusiasta do automóvel, você aparenta grande preocupação pelos problemas que ele pode trazer aos centros urbanos. Como conciliar esses sentimentos?

AR: Vou te dar exemplos do próprio carro. Quando fui observar o trânsito com meus amigos, a gente procurou saber quantas pessoas havia nos carros, mas também como era a questão dos acidentes na cidade. E grande parte deles eram entre motoristas que se batiam “de lado”, em cruzamentos. Com isso, percebi que o carro precisaria de uma proteção lateral, um pára-choque, para não deixar uma batida ferir a pessoa que estava dentro. O pára-choque dava a volta no carro e protegia a lateral. Hoje em dia, muitos carros já têm um reforço assim.

Ao lado disso, havia problemas gerais. Os veículos eram muito grandes, e havia muitos deles circulando. Não tinha espaço para estacionar. Mas aqueles carros ocupavam o espaço de três, quatro Aruandas, por exemplo. Fui incorporando soluções às necessidades que eu via no momento. Foi assim que o Aruanda conseguiu se integrar ao sistema da cidade.

JC: Em 2014, o Aruanda entrou no cenário do clipe “Duas de cinco + Cóccix-ência”, do rapper Criolo. Como foi a experiência?

AR: O Cisma, que era o cineasta do clipe, tinha visto o carro. Acho que ele estava numa palestra, numa atividade sobre carros antigos que fiz. Ele se encantou. Mostrou ao Criolo, e ele se encantou. Eu não sabia nada do rap, mas, depois que conheci a música do Criolo, topei. Ele faz um trabalho muito inteligente.

A história do clipe se passa em 2044, e o carro ia aparecer durante 15 segundos, numa cena de assalto. Eles disseram que a única coisa que fariam seria tirar o volante, para passar a ideia de um carro autônomo, do futuro. O Aruanda se presta muito bem a isso. Eu até disse: “Pô, Cisma, você tá usando um carro que já tem 50 anos”. Mas ele disse que o veículo não era datado. O projeto era essencial, então não havia nada que remetesse aos anos 1960. No fim, gostei do resultado. Recebi uma enorme quantidade de retornos.

JC: Esse estilo “essencial” sempre apareceu em seus projetos?

AR: Em todos. Isso é um conceito, não um estilo. Normalmente, quem projeta um automóvel, que é um produto de modismos, procura sempre acompanhar essas “ondas”, inserir detalhes, enfeites, até o momento em que não cabe mais nada. Isso vai datando o projeto. Quando você trabalha num conceito essencial, o desenho está na base, e não no detalhe. Tudo no Aruanda tem uma função. Pode parecer uma proposta minimalista, mas não é isso. É simplesmente a essência. O que é importante? Por que é importante? É assim que eu trabalho.

JC: Você se considera um artista?

AR: Não. “Mas você foi uma antecipação”, dizem. Nada disso. Fiz o que fiz de acordo com as necessidades que surgiram. Só enxerguei um pouco à frente porque essa é minha postura. Minha vida é olhar para frente. Na minha banca de doutorado, meu examinador me esculhambou porque disse que, onde todo mundo parava, eu dava um passo a mais. “E se for um abismo?”, perguntou. Bom, na pior das hipóteses, vou aprender a cair.

JC: Qual sua relação com a arte?

AR: Vamos dizer assim: eu não me sinto um artista. Mas tenho tudo a ver com arte. A arquitetura e o design têm uma dimensão de arte. Os objetos têm um desenho, uma forma. Eu gosto de arte, e isso me leva a procurar, tentar aprender. Vários dos meus colegas são artistas, e eles me mantêm atualizado. A arte é precursora de tudo. Quase sempre o que acontece no meio artístico acaba chegando aos nossos objetos, às obras arquitetônicas. A arte faz parte do meu dia-a-dia, da minha vida. O design de um produto, de certa maneira, é uma escultura. Só que é uma escultura funcional, e não só artística.

JC: Você também trabalha com educação. De onde surgiu o interesse?

AR: Acho que não dá para eu não me interessar por educação. Quando percebi que o que eu propunha estava fora dos padrões, e as pessoas rejeitavam, resistiam, entendi que a maneira de romper aquilo seria pela educação. Pela formação de pessoas aptas e interessadas em fazer a mudança. Então, fui dar aula na universidade. Estive num grupo de pesquisa que observava tendências na educação. Modelos de aprendizagem, novas tecnologias… Em 1998, iniciei o pós-doutorado sobre o uso da internet na educação na Faculdade de Educação da USP. Depois, fui convidado para participar do conselho da ABED (Associação Brasileira de Educação à Distância).

JC: Como foi sua época de professor?

AR: Eu conhecia o diretor da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), o professor Romeu Corsini, que havia sido da minha banca de doutorado. A pós-graduação de lá tinha design, e eles estavam tentando montar o curso de arquitetura [que veio a se tornar o IAU], então ele me convidou. Dei aulas na pós e também certa contribuição ao processo de autorização do novo curso. Fiquei entre 1975 e 1976. Gostava muito. Tive decepções, é claro, mas alguns alunos são meus amigos até hoje. Saí da escola para ir a Natal, por razões familiares.

JC: E a FAU? Que importância a faculdade teve para sua carreira?

AR: Quando entrei na faculdade, não havia cursos de design no Brasil. Então tive que escolher algo que fosse mais próximo da minha área de interesse, que era arquitetura. No fim, foi muito bom. A FAU estava passando por uma reforma universitária, do professor Vilanova Artigas, e pedi para ele incluir disciplinas de design industrial na grade. Ele realmente fez isso, o que me estimulou muito. Por conta disso, acabei conseguindo o estágio na Vemag depois.

Além disso, a formação do curso de arquitetura era muito densa. Eu tinha oito horas de aula por dia, todos os dias, e mais cinco horas aos sábados. A gente tinha professores brilhantes e a melhor biblioteca de arte, arquitetura e design do Brasil. A FAU era um centro muito vivo de acontecimentos, da cultura paulista. Não sabia disso quando entrei, e valeu muito.

JC: Na década de 1960, os docentes viam os automóveis como “maravilhas modernas”, defendendo que as cidades se estruturassem em função deles. Hoje em dia, o pensamento não é mais o mesmo. O que você sente que mudou no ensino de arquitetura desde aquele tempo?

AR: Acho que a modificação é mais operacional, de abrir novas possibilidades. Não mudou a cara do curso de arquitetura, nem do curso de design. As modificações que eles sofreram foram em função das novas tecnologias. Nosso modo de fazer modificou.

JC: Que legado o Aruanda deixou (e ainda deixa) para o design automotivo?

AR: É muito difícil falar em legado. O próprio conceito de legado é muito aberto. Mas o que posso dizer é o seguinte: o Aruanda foi considerado o primeiro carro destinado ao uso urbano. O projeto procurou ser essencial, não adotar modismos, ter uma forma quase pura. Ele se destacou por coisas simples: a porta de correr, o pára-choque lateral… Isso, de certa forma, prevaleceu.

Uma vez, me convidaram para visitar a Mercedes-Benz e um camarada me apresentou ao diretor industrial de lá como “o avô da Smart [fabricante de automóveis conhecida pelos modelos compactos]”. Disseram que, quando pensaram nos projetos da Smart, se basearam no Aruanda. Então um automóvel assim, fora do tempo, pode ter sido uma desgraça no sentido comercial, mas foi excelente para outras pessoas tomarem como referência. Aí entra o legado.